中谷ミチコ: デコボコの舟 / すくう、すくう、すくう

会期終了

2022年11月30日水 - 2023年1月22日日

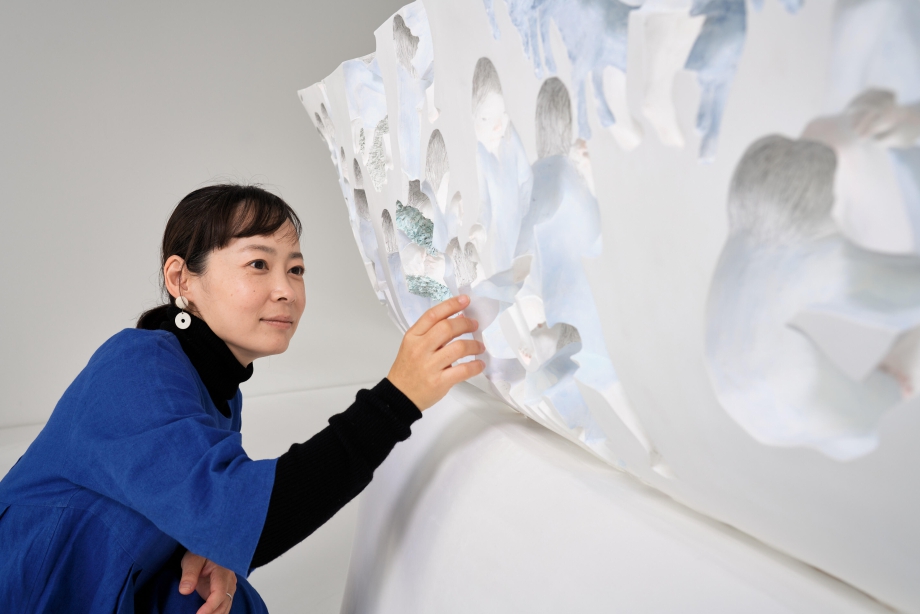

この度、アートフロントギャラリーでは、丸の内ストリートギャラリーや銀座線虎ノ門駅など、パブリックアート作品でも大きな注目を集めている中谷ミチコの立体作品をメインとした個展を開催します。

アートフロントギャラリーの2つの展示室を使い、凸凹の対比が伺える作品世界を表現する予定です。

第1室は、最新作となる大型の舟の立体彫刻を制作。新しい試みとなる彫刻を発表します。第2室は、2021年に奥能登国際芸術祭で発表した「すくう、すくう、すくう」をギャラリーバージョンとして展開します。

アートフロントギャラリーの2つの展示室を使い、凸凹の対比が伺える作品世界を表現する予定です。

第1室は、最新作となる大型の舟の立体彫刻を制作。新しい試みとなる彫刻を発表します。第2室は、2021年に奥能登国際芸術祭で発表した「すくう、すくう、すくう」をギャラリーバージョンとして展開します。

| 営業時間 | 水~金 12:00―19:00 / 土日 11:00―17:00 |

| 休廊日 | 月曜、火曜、および冬季休業12月26日~1月6日 |

| 協力 / ㈱杉本プラスター、 助成 / ⽂化庁 ARTS for the future!2、 主宰 / 株式会社アートフロントギャラリー | |

| 作家在廊 | 12月11日(日)13:00-17:00ごろ / 1月22日(日) |

| 展覧会インタビュー | 美術手帖WEB版:中谷ミチコインタビュー。すべての人の自刻像に近づくためにhttps://bijutsutecho.com/magazine/interview/promotion/26450 |

| オンライントーク(アーカイブ動画) | 中谷ミチコ x 北川フラム<Penクリエイター・アワード2022>無料 ※Pen Membership会員登録必須になりますhttps://www.pen-online.jp/article/012221.html |

みどころ

中谷ミチコ展によせて

髙嶋 雄一郎神奈川県立近代美術館主任学芸員

彫刻家と呼ばれる人々が、さまざまなものの在りかたをもって、ともすれば私たちが気づきえないことを呼び覚ます「媒体」だとすれば――中谷ミチコは、まごうことなき彫刻家だといえるでしょう。

この作家の代表的な作風として、粘土で象った浅浮彫(レリーフ)の像を石膏で抜いて着彩し、そこに樹脂を流し込んだ手法があります。石膏と樹脂が均(なら)された矩形(くけい)の姿は絵画に似ながら、その像は彫刻そのままにこちらの視線の移ろいとともに向きを変え、ものの存在/不在とそのあわいを詩的に示しています。近年では、樹脂に置き換えられた像のみが石膏を皮膚のごとく纏(まと)ったもの、樹脂を流し込まず像を石膏上に凹面のままとしたもの、樹脂に色をつけ夜の帷(とばり)が下りたとも思しき光景を表したものなど、いっそう豊かな展開を見せてきました。

そんな中、本展のための新作《デコボコの舟》(2022)と《すくう、すくう、すくう》(2021)は、こうした試みを集わせつつ、これからの展望が窺える転換点たるものではないでしょうか。前者は2014-15年ごろに試みられた、人や舟のかたちに沿って像を配したシリーズを雌型によって反転した作品で、樹脂は流されず、凹んだ像に着彩のみが施されています――つまり、以前はさまざまな実像がつながり母体となる舟の輪郭線を浮かび上がらせていましたが、本作ではあらゆる虚像が一艘の舟にまるで巣篭もりし、その輪郭をむしろ霞ませんと覆い尽くしています。また、舟が漆喰から少し立ち上がった姿は、静かな水面へ押し寄せた一つの波によって重力からひととき解放されたような佇まいです。

後者は、石川県珠洲市に住まう老若男女の水を掬う手を参照したもので、一つずつがわずかに凹んだ展示台の上に設置されています。手の平と思しき部分は実のところ手の甲(の反転した姿)であり、手そのものは失われている、にもかかわらず我々は透明の樹脂を水と見做してしまい、まるでこれらの重みによって地面が沈んだような展示方法もあいまって、ここでは「ない」はずなのに「ある」ということが我々につきつけられているのです。

はからずも対となるような二作品ですが、つまるところこの彫刻家はこうした振れ幅をもって、量塊としてのものとそれが立つ場とから彫刻が存在しうることを表そうとしているのではないでしょうか。実体であるはずの舟は夥(おびた)しい数の虚像で消されつつあり、また手そのものは存在しないにもかかわらず水を掬(すく)おうとしている。それでもなお彫刻であり続けることを渇求するかのように着色や樹脂がほどこされ、彫刻の気配をかろうじて帯びている。地面から立ち上がる舟は反語的に、そして沈み込む手はそのままに、実体が失われたはずの彫刻、その量塊を仄めかす――どんな量塊も、その表面でしか見られないにもかかわらず。つまりこの彫刻家は、素材や支持体そして付属物(パレルゴン)をも所与のものとせず、彫刻が消え入るその刹那でもなお如何に存在しうるのかを、その手で探り続けているのでしょう。

末尾に付したいのは、こうして失われ反転した像は、その中に世界のすべてを内包しているということです。その彫刻は他のそれもすべてそのうちにのみこみ、私たちもみな、中谷ミチコの彫刻のなかに暮らしているのです。

この作家の代表的な作風として、粘土で象った浅浮彫(レリーフ)の像を石膏で抜いて着彩し、そこに樹脂を流し込んだ手法があります。石膏と樹脂が均(なら)された矩形(くけい)の姿は絵画に似ながら、その像は彫刻そのままにこちらの視線の移ろいとともに向きを変え、ものの存在/不在とそのあわいを詩的に示しています。近年では、樹脂に置き換えられた像のみが石膏を皮膚のごとく纏(まと)ったもの、樹脂を流し込まず像を石膏上に凹面のままとしたもの、樹脂に色をつけ夜の帷(とばり)が下りたとも思しき光景を表したものなど、いっそう豊かな展開を見せてきました。

そんな中、本展のための新作《デコボコの舟》(2022)と《すくう、すくう、すくう》(2021)は、こうした試みを集わせつつ、これからの展望が窺える転換点たるものではないでしょうか。前者は2014-15年ごろに試みられた、人や舟のかたちに沿って像を配したシリーズを雌型によって反転した作品で、樹脂は流されず、凹んだ像に着彩のみが施されています――つまり、以前はさまざまな実像がつながり母体となる舟の輪郭線を浮かび上がらせていましたが、本作ではあらゆる虚像が一艘の舟にまるで巣篭もりし、その輪郭をむしろ霞ませんと覆い尽くしています。また、舟が漆喰から少し立ち上がった姿は、静かな水面へ押し寄せた一つの波によって重力からひととき解放されたような佇まいです。

後者は、石川県珠洲市に住まう老若男女の水を掬う手を参照したもので、一つずつがわずかに凹んだ展示台の上に設置されています。手の平と思しき部分は実のところ手の甲(の反転した姿)であり、手そのものは失われている、にもかかわらず我々は透明の樹脂を水と見做してしまい、まるでこれらの重みによって地面が沈んだような展示方法もあいまって、ここでは「ない」はずなのに「ある」ということが我々につきつけられているのです。

はからずも対となるような二作品ですが、つまるところこの彫刻家はこうした振れ幅をもって、量塊としてのものとそれが立つ場とから彫刻が存在しうることを表そうとしているのではないでしょうか。実体であるはずの舟は夥(おびた)しい数の虚像で消されつつあり、また手そのものは存在しないにもかかわらず水を掬(すく)おうとしている。それでもなお彫刻であり続けることを渇求するかのように着色や樹脂がほどこされ、彫刻の気配をかろうじて帯びている。地面から立ち上がる舟は反語的に、そして沈み込む手はそのままに、実体が失われたはずの彫刻、その量塊を仄めかす――どんな量塊も、その表面でしか見られないにもかかわらず。つまりこの彫刻家は、素材や支持体そして付属物(パレルゴン)をも所与のものとせず、彫刻が消え入るその刹那でもなお如何に存在しうるのかを、その手で探り続けているのでしょう。

末尾に付したいのは、こうして失われ反転した像は、その中に世界のすべてを内包しているということです。その彫刻は他のそれもすべてそのうちにのみこみ、私たちもみな、中谷ミチコの彫刻のなかに暮らしているのです。

出展作家

中谷 ミチコMichiko Nakatani

2010年VOCA展奨励賞受賞、2012年ドレスデン造形芸術大学Meisterschülerstudium修了。一般的なレリーフとは異なり凹凸が反転している立体作品を制作。イメージを粘土で成形し、石膏で型をとる。原型の粘土を取り出し、空の雌型に透明樹脂を流し込む。物体の「不在性」と「実在性」を問い続けている。2014年より祖父が住んでいた三重県の空家に引っ越し、工場を改装した「私立大室美術館」で毎年敬老の日限定で作品を展示するプロジェクトを実施している。