原田郁 個展「In the Window」

会期終了

2023年12月8日金 - 2024年1月21日日

アートフロントギャラリーでは原田郁の個展を開催いたします。近年グループ展や個展、アートフェアなどで国内外での活動を広げている原田郁。身近な風景も取り込む新作にご期待ください。

この度、アートフロントギャラリーでは5年ぶりとなる原田郁の個展を開催いたします。自ら創造する3Dの仮想世界を拡張しながらその世界の場面を切り取り、2Dの絵画として表現するという独特なコンセプトを持つ原田郁。歴史的に「窓」に例えられる絵画を原田はPCディスプレイが私達の現代の窓であると捉え直し、2009年頃よりシミュレーションペインターとして活動を始め、注目されてきました。

バーチャルリアリティの世界観が身近に感じられる近年、私たちは彼女の作り出す作品を、仮想と現実の両世界の相互関係をより明快に示す現代の表現方法として捉え、理解を深めてきました。原田はコンセプトを崩すことなく自身の仮想世界を断片的に切り取り続け、時にはやや即物的に絵画という形式で見せる展示構成を繰り返してきました。一方で、その絵画としての窓のなかに見える世界は、その時々の作家の心情やライフステージを内包したナラティブな表現でもありました。改めていま、これまでの原田の作品を一つの集合体として見返したとき、それは彼女自身を示す大きな物語として見えてきます。この5年の間、台湾から始まり、シンガポール、韓国と世界的な舞台で展示を行い大きく成長してきた原田郁。先日の韓国の個展では初めてその世界のとらえ方を第三者の手に任せて共同制作を試みました。そこでは彼女が描く絵画の奥に広がりがあり、その先に幾重にも新たな仮想世界への入り口が用意されているという、彼女の深層心理に触れるような作品に仕上がりました。その結果として彼女は自らの世界の在り方を改めて再確認しました。今回の展示において彼女はタイトルが示すように、窓の中に描かれた彼女の世界を、短い物語のように(あるいは風景画として)、散文的な詩のように(あるいは抽象画として)これまで通りに切り取って見せています。しかしその作品の見え方は大きく変わり、その絵画を窓とし、その窓の向こう側を意識したものとなっています。原田が伝えたい世界をそれぞれの作品という窓を通して覗いてみてください。

バーチャルリアリティの世界観が身近に感じられる近年、私たちは彼女の作り出す作品を、仮想と現実の両世界の相互関係をより明快に示す現代の表現方法として捉え、理解を深めてきました。原田はコンセプトを崩すことなく自身の仮想世界を断片的に切り取り続け、時にはやや即物的に絵画という形式で見せる展示構成を繰り返してきました。一方で、その絵画としての窓のなかに見える世界は、その時々の作家の心情やライフステージを内包したナラティブな表現でもありました。改めていま、これまでの原田の作品を一つの集合体として見返したとき、それは彼女自身を示す大きな物語として見えてきます。この5年の間、台湾から始まり、シンガポール、韓国と世界的な舞台で展示を行い大きく成長してきた原田郁。先日の韓国の個展では初めてその世界のとらえ方を第三者の手に任せて共同制作を試みました。そこでは彼女が描く絵画の奥に広がりがあり、その先に幾重にも新たな仮想世界への入り口が用意されているという、彼女の深層心理に触れるような作品に仕上がりました。その結果として彼女は自らの世界の在り方を改めて再確認しました。今回の展示において彼女はタイトルが示すように、窓の中に描かれた彼女の世界を、短い物語のように(あるいは風景画として)、散文的な詩のように(あるいは抽象画として)これまで通りに切り取って見せています。しかしその作品の見え方は大きく変わり、その絵画を窓とし、その窓の向こう側を意識したものとなっています。原田が伝えたい世界をそれぞれの作品という窓を通して覗いてみてください。

| 営業時間 | 水~金 12:00 - 19:00 / 土日:11:00 - 17:00 |

| 休廊日 | 月曜日、火曜日、および冬季休廊(12月25日~1月5日) |

| レセプション | 2023 年12月8日(金)18:00-20:00 |

| 作家在廊 | 2023 年12月8日(金)、12月9日(土)14:00-17:00、12月10日(日)14:00-17:00、1月21日(日)13時頃-17:00 |

| トークイベント | 2024年1月12日(金)19:00 - 20 :30頃を予定 / 畠中実(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] 主任学芸員) x 原田郁(作家) / 開催地: アートフロントギャラリー 2Fオフィス |

みどころ

原田郁の現実的仮想世界絵画 In the Windowによせて

畠中実NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] 主任学芸員

原田郁は自身が描く対象としての風景を、自身で3DCG(コンピューター・グラフィックス)を用いて制作したのち、絵画として作品化する。それはどこか倒錯したアイデアのようにも思われる。少なくないアーティストたちが、3DCGを手段として制作を行なっている現在、作品を仮想世界それ自身で完結させず、むしろそこから制作をスタートさせるという方法は、ある種の迂回にも感じられなくはない。なぜ3DCGで仮想世界を創出するだけではなく、さらにその空間をモチーフとした絵画を描かなければならないのか。それは新型コロナウィルスの感染拡大後の状況と重ねあわされもしたが、やはりそれは原田が画家だから、ということになるのではないだろうか。

アルベルティによって絵画はひとつの窓に喩えられたが、実際には、絵画は現実空間に開かれた仮想世界への入り口ともいえるだろう(絵画は窓をふさぐカーテンのようになったとも言われたけれど)。壁に掛けられた絵画は、いかにも窓の如く、私たちの視線を窓の奥の空間へと貫通させる。それは遠近法的な現実空間の延長というイリュージョンのみならず、絵画空間というオルタナティヴな空間へと拡張するものとなった。

現在では、コンピュータのユーザ・インターフェースとしてのウインドウと重ね合わされるように、窓には空間を媒介するという含意がある。窓をあけることで新たな世界がひらける。窓は外界の空気を入れ込み、内と外を交通させる。窓の外の風景が室内の借景になる。窓とはそれぞれが区切られた世界をつなげるインターフェースとしてある。

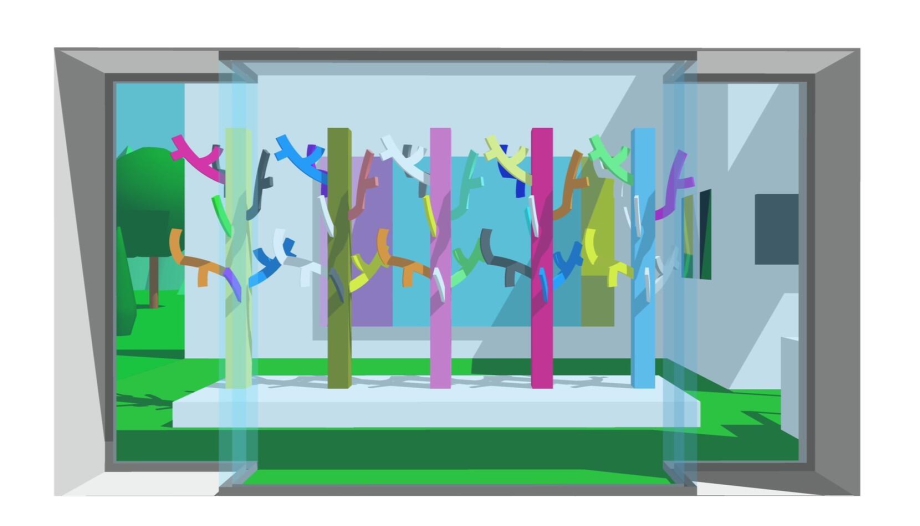

今回、原田が試みるのは、絵画空間、現実の展示空間、そこに実体化した絵画内のモチーフ、ギャラリーの外から見える窓の中(の展示空間)、という、より内と外を多重にレイヤー化し、それらを視線によって交通させるインスタレーションである。モチーフとしての仮想空間から、窓によって切り取られた絵画への転位、これらは、3DCGの仮想空間を2次元化したものだが、それだけではなく、新たな試みとして、仮想空間での3次元性を現実空間で実際に実体化することで起こるイリュージョンに着目している。ヴァーチュアルなものがリアルに存在することで、場合によっては3次元の立体が2次元的な絵画として現れるような、より錯視的な空間が現出する。

そこではさまざまな次元の空間が、相互に貫入し合いながら、しかし、空間全体を錯視的な空間に変容させる、さらには窓外の空間にまで拡張された世界が作られている、ということなのだろう。

アルベルティによって絵画はひとつの窓に喩えられたが、実際には、絵画は現実空間に開かれた仮想世界への入り口ともいえるだろう(絵画は窓をふさぐカーテンのようになったとも言われたけれど)。壁に掛けられた絵画は、いかにも窓の如く、私たちの視線を窓の奥の空間へと貫通させる。それは遠近法的な現実空間の延長というイリュージョンのみならず、絵画空間というオルタナティヴな空間へと拡張するものとなった。

現在では、コンピュータのユーザ・インターフェースとしてのウインドウと重ね合わされるように、窓には空間を媒介するという含意がある。窓をあけることで新たな世界がひらける。窓は外界の空気を入れ込み、内と外を交通させる。窓の外の風景が室内の借景になる。窓とはそれぞれが区切られた世界をつなげるインターフェースとしてある。

今回、原田が試みるのは、絵画空間、現実の展示空間、そこに実体化した絵画内のモチーフ、ギャラリーの外から見える窓の中(の展示空間)、という、より内と外を多重にレイヤー化し、それらを視線によって交通させるインスタレーションである。モチーフとしての仮想空間から、窓によって切り取られた絵画への転位、これらは、3DCGの仮想空間を2次元化したものだが、それだけではなく、新たな試みとして、仮想空間での3次元性を現実空間で実際に実体化することで起こるイリュージョンに着目している。ヴァーチュアルなものがリアルに存在することで、場合によっては3次元の立体が2次元的な絵画として現れるような、より錯視的な空間が現出する。

そこではさまざまな次元の空間が、相互に貫入し合いながら、しかし、空間全体を錯視的な空間に変容させる、さらには窓外の空間にまで拡張された世界が作られている、ということなのだろう。

出展作家

原田 郁Iku Harada

原田はコンピューターの中に家や公園のある架空の世界を作り、その架空の空間の中に立って見える風景を描き続けている。そこには木が生え、絵を飾るギャラリーさえ存在している。コンピューター画面の中に作られた景観は「リアル」なものではなく、大気の厚みがないため、色彩も現実世界にあるような光のあたり方によって生じる曖昧なグラデーションはない。ひと昔前のコンピューターの中の世界の絵に描かれた架空の世界である。それでもそこに陽は昇り、時間によって影が移動する。原田はこうしてシミュレーションで作りあげた自分の空間の中の世界を現実のキャンバスの風景画に置き換え、現実世界で絵を描いている。最近では、立体も制作しており、仮想空間に描かかれたモノが現実に現れ、かつそれが再び描かれるという入れ子の関係性に発展している。