Art Front Selection : Spring 2023

会期終了

2023年3月10日金 - 4月2日日

アートフロントギャラリーでは、春のセレクション展を開催いたします。

コンピュータならではの自由な視点で切り取ったCGの世界をモチーフに作品を展開する原田郁は、NFT作品と連動させたArt Valley プロジェクトなどで注目されています。また、神奈川県民ホールでの企画展やシンガポールのアートフェアに参加した角文平もますます大がかりなパブリックアートを手がけています。その他、鈴木ヒラク、栗山斉などの作品も展示。ぜひご高覧いただければ幸いです。

コンピュータならではの自由な視点で切り取ったCGの世界をモチーフに作品を展開する原田郁は、NFT作品と連動させたArt Valley プロジェクトなどで注目されています。また、神奈川県民ホールでの企画展やシンガポールのアートフェアに参加した角文平もますます大がかりなパブリックアートを手がけています。その他、鈴木ヒラク、栗山斉などの作品も展示。ぜひご高覧いただければ幸いです。

| 営業時間 | 水曜日~金曜日 12:00-19:00 / 土、日曜日 11:00-17:00 |

| 休廊日 | 月・火曜日 |

みどころ

※栗山斉の作品は、1階商談室(事務スペース)に展示しますので、商談中はご覧いただけません。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。通常は一般開放しておりますのでご自由にご覧いただけます。

出展作家

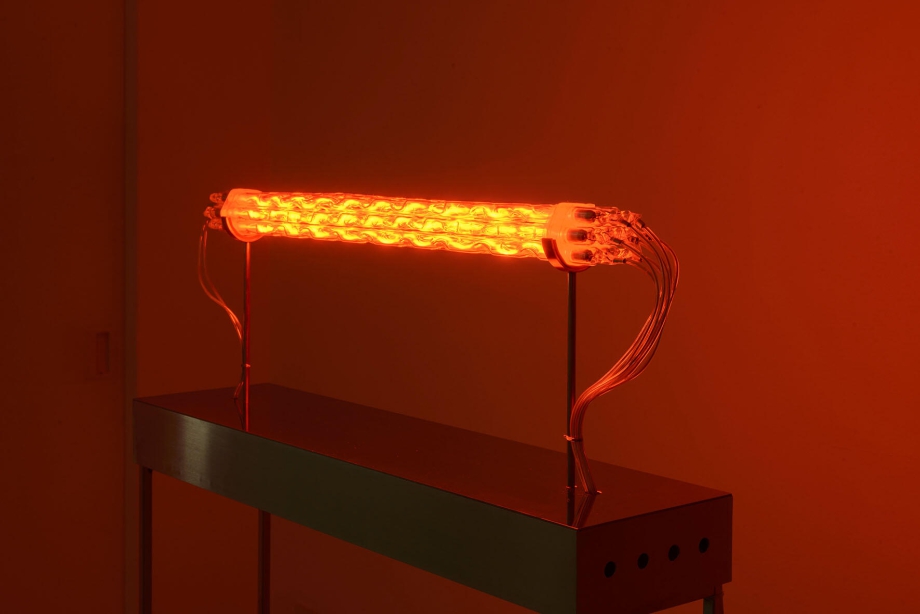

原田 郁Iku Harada

原田はコンピューターの中に家や公園のある架空の世界を作り、その架空の空間の中に立って見える風景を描き続けている。そこには木が生え、絵を飾るギャラリーさえ存在している。コンピューター画面の中に作られた景観は「リアル」なものではなく、大気の厚みがないため、色彩も現実世界にあるような光のあたり方によって生じる曖昧なグラデーションはない。ひと昔前のコンピューターの中の世界の絵に描かれた架空の世界である。それでもそこに陽は昇り、時間によって影が移動する。原田はこうしてシミュレーションで作りあげた自分の空間の中の世界を現実のキャンバスの風景画に置き換え、現実世界で絵を描いている。最近では、立体も制作しており、仮想空間に描かかれたモノが現実に現れ、かつそれが再び描かれるという入れ子の関係性に発展している。

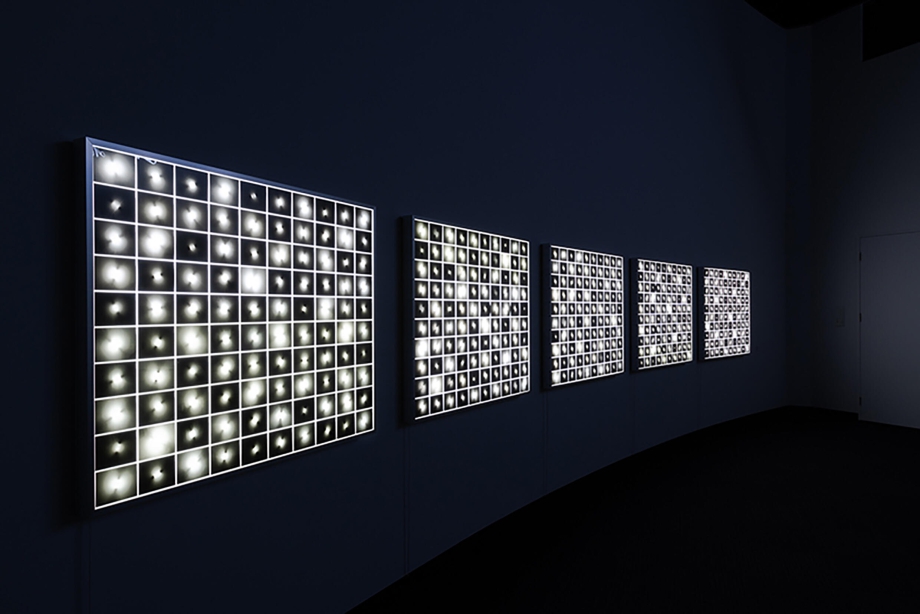

栗山 斉Hitoshi Kuriyama

栗山斉は1979年兵庫県生まれ。科学的な実験を思わせるその作風は、科学者が実験による現象を探求する中で、特殊な条件が時折見せる日常を離れた美しさを発見するように、我々に物事の新しい切り口をアートとして見せてくれる。「無」と「存在」について作品制作を通じて探求し、近年では「0=1」という独自の仮説を打ち立て、「無」と「存在」が同等であることを作品によって現象的に実証する試みを行っている。

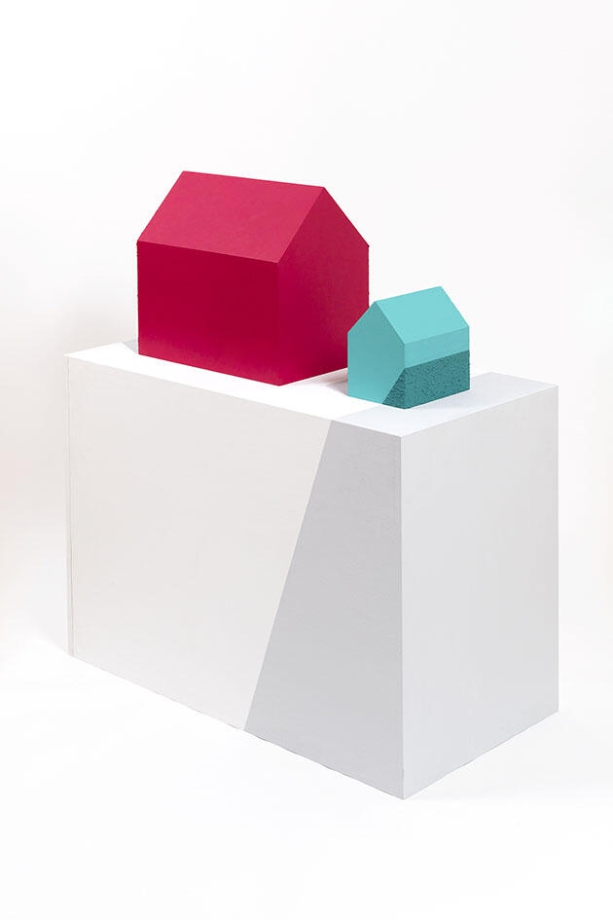

角 文平Bunpei Kado

角の特徴は、製作においてまず、手元にある材料からステレオタイプな「物」を作ることにある。それは誰が見てもどこにでもありふれたナイフや椅子や引き出しでなければならない。ステレオタイプな「物」でなければ日常品そのものが持つ「記号」としての意味が発揮されないかもしくは必要以上の意味が付随してしまうのだ。彼の作品が次に特殊なのは物と物をパズルのように組み合わせることで本来の物が持つ機能や意味をずらし、新たな意味を生じさせることにある。「人間の巣」シリーズでは家とクレーンとが組み合わされていることで現代の都市の住環境の不安感をうまく表現している。見慣れた物と物の組み合わせで実際にはあり得ないことを見せることが角文平の作品の明快な面白さであり、そこから生じる意味の振幅もこの数年で非常に広がりを持ってきている。

これまでモノとして面白い作品を作ってきた角は、2013年春に瀬戸内国際芸術祭に参加し、空間に個別の意味を持たない美術館やギャラリー以外の場所において、その空間や地域のもつ意味を作品の中に取り込むことで新たな作風の展開を見せてくれた。物と物を組み合わせることだけではなく、今後はますます物と空間を組み合わせる展開も見せてくれるものと期待される。

これまでモノとして面白い作品を作ってきた角は、2013年春に瀬戸内国際芸術祭に参加し、空間に個別の意味を持たない美術館やギャラリー以外の場所において、その空間や地域のもつ意味を作品の中に取り込むことで新たな作風の展開を見せてくれた。物と物を組み合わせることだけではなく、今後はますます物と空間を組み合わせる展開も見せてくれるものと期待される。

鈴木 ヒラクHiraku Suzuki

1978年生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科修了後、シドニー、サンパウロ、ロンドン、ニューヨーク、ベルリンなどの各地で滞在制作を行う。'描く'と'書く'の間を主題に、平面・彫刻・壁画・映像・パフォーマンスなど多岐にわたる制作を展開。時間と空間における線の発掘行為を通して、ドローイングの拡張性を探求している。国内外の美術館で多数の展覧会に参加する他、音楽家や詩人らとのコラボレーションや、大規模なパブリックアートも数多く手がける。2016年よりドローイング研究のためのプラットフォーム「Drawing Tube」を主宰。主な作品集に『SILVER MARKER』(HeHe、2020年)、『GENGA』(河出書房新社、2010年)などがある。